Arthur Soffiati |

Em 1856, foi criada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro a Comissão Científica de Exploração com o apoio de D. Pedro II, grande entusiasta das ciências e artes. Ela foi chefiada pelo médico e botânico Francisco Freire Alemão e percorreu a província do Ceará entre 1859 e 1861, colhendo material para estudos de astronomia, geologia, mineralogia, geografia, botânica, zoologia e etnografia. Além do relatório da Comissão, Freire Alemão redigiu um diário pessoal com suas observações. Os originais estão guardados na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. O Museu do Ceará publicou este manuscrito com o título de “Diário de Viagem de Francisco Freire Alemão: Fortaleza e Crato – 1859” (Fortaleza, 2006).

De grande interesse para o cientista brasileiro foram as cheias de 1839 e 1842. Ele comenta: “Nas grandes cheias do (rio) Jaguaribe, como uma de (18)39 e [outra] de 42, toda a cidade fica embaixo d’água, há casas que ficam com água pelas vergas das juntas e pelas ruas andam canoas e lanchas, e de circunstância mui forte. Nessas ocasiões quase toda a gente sai da cidade tirando seus móveis e os que têm sobrado os passam para cima, como fazem as vendas, armazéns e lojas; muitas casas se arruínam e o espetáculo deve ser medonho, porque toda a grande vargem fica submersa, formando um vasto lagamar, do meio do qual surgem casas ou antes os sobrados e as igrejas. Este estado dura alguns dias, às vezes 15 dias e mais”.

Poder-se-ia pensar que cheia é fenômeno muito natural e comum que afeta terras tropicais. De certa forma, é algo natural. Inútil impedi-las ou atenuá-las. Pode-se fugir dela, instalando-se em locais privilegiados. Mas os rios e várzeas sempre foram procurados pela humanidade por fornecerem recursos. As sociedades nômades podiam procurar os rios e fugir deles quando enchiam. Elas gozavam de grande mobilidade. As sociedades agrícolas e civilizadas tinham mobilidade menor e perdiam muitos bens materiais quando ocorriam cheias. Mas, “felizmente essas enchentes são muito raras”, comenta Freire Alemão (p. 127).

Devemos distinguir as cheias do passado com as cheias atuais, chamando-as de enchentes. Aquelas eram fenômenos naturais derivados dos fenômenos meteorológicos sem interferência humana. Até mesmo os cientistas mais preparados diriam que seria absurdo pensar em mudanças climáticas derivadas de ação humana. Chuvas torrenciais decorriam da natureza. Eram regulares. Falava-se em cheias decenais e seculares. E, claro, as áreas baixas eram mais sujeitas a alagamentos e a transbordamentos. Os humanos continuaram a buscar margens de rios para instalar seus núcleos urbanos, conformando-se com perdas eventuais durante chuvas. Esses núcleos eram bem menores que os atuais. Os rios ainda contavam com matas ciliares ou corriam, em grande parte, entre as florestas. Seus leitos ainda não estavam tão assoreados e suas margens bastante livres de ocupação humana. A locomoção era mais fácil: os moradores ou procuravam salvar seus pertences, tirando-os de casa, ou transferindo-os para os andares acima do térreo quando se tratava de sobrados.

Cabe ressaltar a diferença entre cheia e enchente. A primeira é natural, regular e, de certa forma, previsível. A segunda é provocada por ação humana coletiva, ou seja, deriva de mudanças climáticas antrópicas e afeta áreas densamente ocupadas e impróprias para assentamentos humanos. Geralmente, pessoas pobres são empurradas para essas áreas. São margens de rios e encostas de morros. São áreas impermeabilizadas e fragilizadas pela ocupação humana. Os ricos, por sua vez, buscam lugares seguros, mas as catástrofes climáticas já estão chegando a eles.

Na grande cheia de 1966, eu tinha 19 anos e morava em Padre Miguel. Meu pai quis ajudar os afetados, mas não sabia como. Então, apresentou-se na sede do governo do antigo estado da Guanabara. Francisco Negrão de Lima era o governador. O gabinete de crise não nos aproveitou. Voltamos para casa com a sensação de termos cumprido nosso dever, embora sem fazer nada. Sem base científica, creio que as copiosas chuvas de 1966 foram as últimas na categoria de naturais e regulares, embora as mudanças climáticas antrópicas já estivessem em curso.

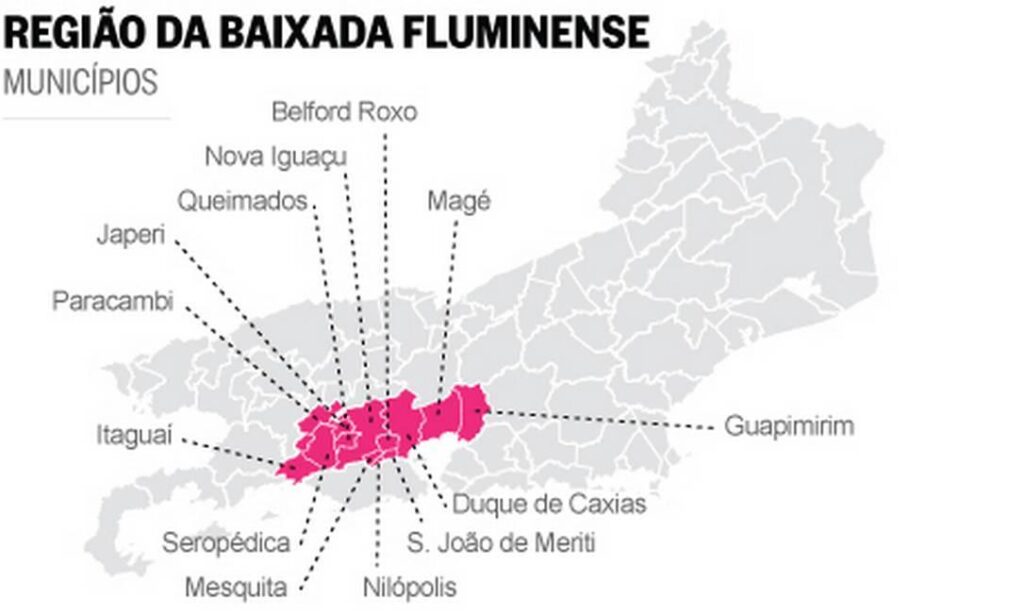

Morando na zona norte do Rio de Janeiro (não havia ainda a divisão do Grande Rio em pontos cardeais), eu conhecia razoavelmente vários outros lugares. Campo Grande, Bangu, Realengo, Marechal Hermes, Deodoro, Cascadura, Madureira me eram familiares. Os rios que irrigam esses bairros são pequenos (não há rios grandes na Baixada Fluminense) e já estavam poluídos. No entanto, os assentamentos urbanos não eram tão densos como hoje. Havia muitos terrenos baldios onde as crianças brincavam e que ficavam alagados quando chovia muito. Eles se transformavam em brejos onde os meninos pescavam rãs com anzóis improvisados.

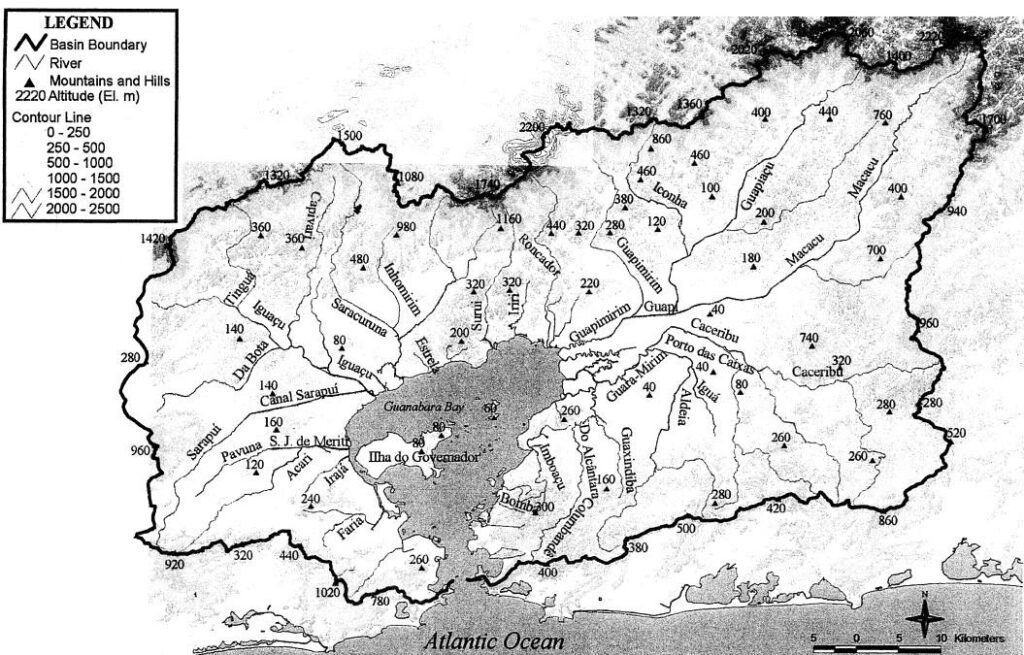

É mesmo equivocado confundir cheias com enchentes e afirmar, como fazem alguns estudiosos, que a chamada Baixada Fluminense é sujeita a alagamentos desde a chegada dos europeus, em 1500. Em primeiro lugar, não existe apenas a baixada fluminense. As cidades do Grande Rio cresceram sobre as baixadas da Guanabara e de Sepetiba, como bem mostrou Hildebrando de Araujo Góes em 1934 (“Saneamento da Baixada Fluminense”. Rio de Janeiro: Ministério da Viação e Obras Públicas) e às margens de muitos pequenos rios que desembocam nas baías da Guanabara e de Sepetiba. Examinando as quatro grandes baixadas do estado do Rio de Janeiro, perceberemos que todas recebem as águas das chuvas na forma de cheia ou enchente.

O grande Rio de Janeiro é hoje uma imensa mancha urbana que avançou sobre os rios e subiu os morros. Esses pequenos rios foram canalizados, manilhados, assoreados, poluídos e imprensados. As encostas foram desmatadas. As prefeituras favoreceram a ocupação de áreas de risco. As milícias atuam como poder paralelo no processo desordenado de urbanização. Então, as chuvas cada vez mais intensas por conta das mudanças climáticas tornam-se mais catastróficas. Elas encontram solo impermeabilizado, rios pequenos e entupidos, encostas ocupadas irregularmente. Não é de se estranhar que as águas se acumulem e inundem o meio urbano, sobretudo quando combinadas com maré alta, que bloqueia a foz dos pequenos rios.

A população pobre sofre perdas materiais e de vidas. Pelo depoimento de algumas pessoas, as chuvas de 13-14 de janeiro de 2024 foram as mais intensas até então. Não foram, mas causaram incomensuráveis estragos. Não apenas pobres sofrem perdas. Pessoas de classe média veem seus automóveis serem arrastados pelas águas. E elas recomeçam tudo. Compram novos móveis, fazem reparos em suas casas, tentam se proteger com diques inadequados. Na próxima enchente, perdem tudo novamente. Noto que, nos depoimentos de afetados, a compreensão começa a mudar. Eles não estão mais atribuindo as chuvas à vontade de Deus. Não estão mais se conformando com os danos sofridos. Começam a responsabilizar os governantes. Estão pleiteando obras que minorem os estragos e as mortes.

Por sua vez, os governantes continuam a agir como se estivessem no tempo das cheias. Como se vivessem no século XIX. Declaram que não esperavam por chuvas tão intensas no verão tropical, quando as tempestades já estão ocorrendo no outono. Viajam para o exterior. Outros ficam para prestar solidariedade às vítimas. Mas só a presença física e as palavras não bastam. Os afetados querem ação. Eles já conseguem perceber que o clima sofreu mudanças no padrão, embora não consigam explicá-las nem transformar os impactos em ação política embasada.

Quanto aos governantes, é cômodo dizer que foram apanhados de surpresa, que destinaram recursos financeiros para obras estruturais e que as estão executando. Principalmente o Cemaden fornece informações com suficiente antecedência para a ação governamental. Se há recursos financeiros disponibilizados para obras, eles não estão sendo aplicados. Se obras foram executadas, elas se mostram convencionais e insuficientes.

Já tomamos consciência de que a economia de mercado globalizada é a responsável pela crise ambiental planetária. Estamos conscientes (espero) de que o navio em que estamos embarcados atravessa uma espécie de estreito de Magalhães. Não sabemos bem como sair do oceano Atlântico e alcançar o oceano Pacífico. Podemos chegar lá ou perdermos o caminho ou naufragar. Saberemos ou conseguiremos aguentar o tranco? Não temos garantias de voltar a um clima mais ou menos confortável. O que nos resta é realizar mudanças nas estruturas que montamos na superfície planetária, sobretudo nas cidades. Mas nossa ação nesse sentido é pequena e se resume a mudanças conservadoras e insuficientes. Continuamos nos sobrevoos após as chuvas e na caridade pública. Agora com o cartão “Recomeçar”, bem na linha da série Malu Mulher (começar de novo).

O rural e o urbano afetados pelas enchentes